信玄の跡を受けた勝頼は翌天正2年(1574)が明けると再び遠江・三河に進軍し、途中、織田方の美濃明智城を落とし、6月には遠江高天神城を攻めたが、家康や信長の支援が間に合わず、城は開城し、武田方のものとなった。

高天神城は武田の遠江での一大拠点となって、浜松城の家康に大きな打撃を与えることになった。

勝頼は翌天正3年(1575)4月、遠江、三河に侵攻し、三河足助城、野田城を攻め、岡崎と浜松の中継地点である三河の要衝吉田城を攻めた。

家康は吉田城の支援にやってきたが、武田に押され、吉田城に逃げ込むしかなかった。

そして、5月、勝頼は家康に奪われた長篠城の奪還のため兵を進め、城を囲んだ。

長篠城の守将は家康の娘婿を約束されていた奥平信昌であった。

城は堀が埋められ、塀が崩されるなど武田の猛攻に落城寸前となっていたが、信昌は良く耐え、家臣の鳥居強右衛門を家康のもとに遣わし、援軍の要請をした。

武田の前に独力で戦うことの不利を感じていた家康は信長への救援を要請、両者は長篠城の西3キロにある設楽が原に布陣した。織田・徳川両軍の兵は5万とも言われ、信長は高天神城の救援に遅れた経験から、今回は十分な態勢で臨んだ。

勝頼は長篠城に押さえの兵を残して、設楽が原へ兵を進め、織田・徳川軍と対峙した。武田軍は総勢1万5千ほどとされている。両者は5月21日早朝から七時間にわたる激闘を繰り広げたが、数で勝る連合軍は武田の兵の疲弊を待って新たな兵を次々と繰り出させ、追撃戦で信玄以来の山縣昌景、馬場信春、土屋昌続、内藤昌秀、真田信綱など名だたる宿老、重臣たちをことごとく討ち取る大勝利となった。

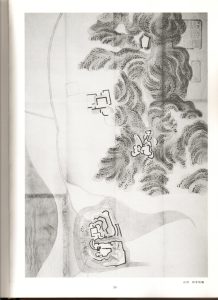

奥平氏のかつての本拠地作手は岡崎に近く、武田氏はこの場所に至近距離に四つの城を築いている。

まさに、この地は武田軍の徳川家康に対する出撃拠点であった。

以下は、その三河作手に築かれた城塞群の図である。